इस लेख में आप पढ़ेंगे: भारतीय राजनीती में वंशवाद – UPSC (Dynastic politics)

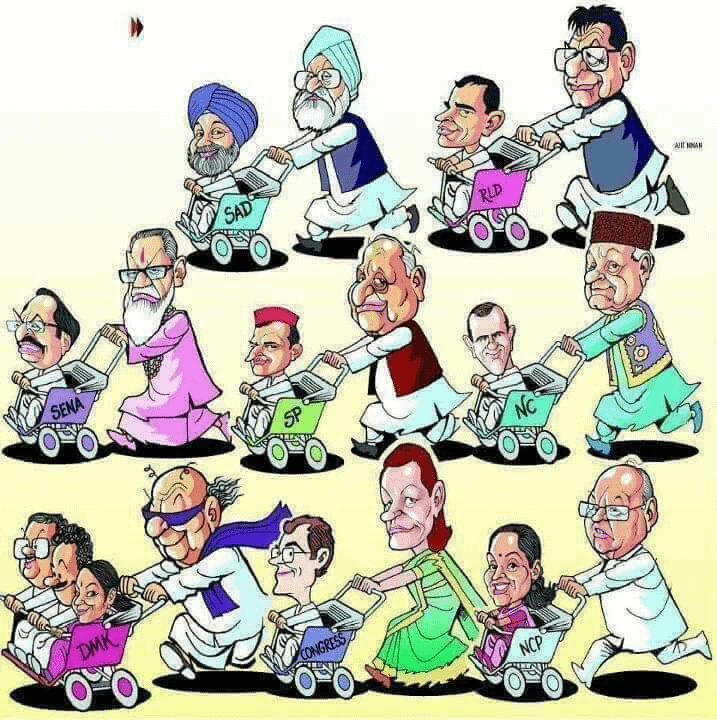

इंडियन एक्सप्रेस की एक हालिया जाँच से पता चला है कि भारत की संसद, राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के लगभग 5,300 विधायकों में से 22% से ज़्यादा के वर्तमान या पूर्व विधायकों से पारिवारिक संबंध हैं। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में वंशवाद इतना गहरा क्यों है? भारत में वंशवादी राजनीति का इतिहास क्या है?

26 जनवरी, 1950 को संविधान को अपनाने के साथ ही, भारत ने कई सहस्राब्दियों के राजतंत्रीय शासन का अंत कर एक लोकतांत्रिक गणराज्य का रूप ले लिया। संविधान ने औपचारिक रूप से राजा, नवाब और निज़ाम जैसी राजकीय उपाधियों को समाप्त कर दिया और नए अधिकार-पदों – राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सदस्य, आदि – को लागू किया, जो देश के किसी भी नागरिक के लिए प्रभावी रूप से खुले थे। अतीत के राजा सामान्य नागरिक थे, उनकी रियासतें भारतीय गणराज्य का क्षेत्र थीं, और उनके राजवंश बीते हुए अतीत के अवशेष मात्र थे। हालाँकि, पूरी तरह से नहीं। चुनावी राजनीति ने नए राजवंशों को जन्म दिया जो आज भारतीय राजनीति की एक केंद्रीय विशेषता हैं, जिसके जल्द ही समाप्त होने की संभावना नहीं है।

आंकड़े क्या दर्शाते हैं: एक राष्ट्र, कुछ परिवार

भारत के 5,294 विधायकों – सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों – में से कम से कम 1,174 के वर्तमान या पूर्व विधायकों से संबंध हैं। यह देश के सभी विधायकों का 22% से भी ज़्यादा है। कम से कम 337 विधायक ऐसे 149 परिवारों से हैं जिनके संसद या राज्य विधानसभाओं, या दोनों में एक से ज़्यादा सदस्य हैं। 23 परिवारों के दो से ज़्यादा सदस्य विधानसभाओं में हैं। यह डेटा क्या दर्शाता है:

- कमजोर पार्टी संगठन वंशवाद को जन्म देता है: मजबूत पार्टी संगठन वाले बड़े राज्य (जैसे तमिलनाडु, 15% और पश्चिम बंगाल, 9%) छोटे या मध्यम आकार के राज्यों (जैसे, झारखंड, 28%, हिमाचल प्रदेश, 27%) की तुलना में कम वंशवाद दिखाते हैं।

- राजनीति में महिलाओं का प्रवेश पारिवारिक संबंधों द्वारा व्यवस्थित रूप से होता है: ADR की रिपोर्ट के अनुसार 47% महिला राजनेताओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है, जबकि पुरुष राजनेताओं के लिए यह आंकड़ा 18% है।

- वामपंथी और नए सुधारवादी दलों में वंशवाद सबसे कम है, जो अभिजात्यवाद के विरुद्ध उनकी वैचारिक स्थिति के अनुरूप है। इसके विपरीत, “सामाजिक न्याय” या जाति-आधारित क्षेत्रीय दलों में 30-40% वंशवाद देखने को मिलता है।

- लोकसभा (31%) में वंशवादी प्रतिनिधित्व राज्य विधानसभाओं (20%) की तुलना में ज़्यादा है। इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित राजनीतिक परिवारों का ज़्यादा कड़ा नियंत्रण है, जबकि राज्य की राजनीति बाहरी लोगों को बेहतर प्रवेश के अवसर प्रदान करती है।

रिपोर्ट के आँकड़े बताते हैं कि वंशवाद केवल “सीटों की विरासत” तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, दलों और लिंगों में एक संरचनात्मक विशेषता है। महिलाओं और गैर-मान्यता प्राप्त दलों में वंशवाद की उच्च दर दर्शाती है कि वंशवादी राजनीति केवल विरासत संरक्षण का नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रवेश और अस्तित्व का एक तंत्र है।

वंशवादी राजनीति का इतिहास: कांग्रेस का खाका (केवल संदर्भ के लिए पढ़ें)

1952, 1957 और 1962 के चुनाव कांग्रेस के पक्ष में रहे। लेकिन जैसे-जैसे पार्टी नेतृत्व की उम्र बढ़ती गई, तनाव बढ़ता गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के कई दिग्गज, जिन्हें केंद्र और राज्यों में संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा था, 1963 में कामराज योजना के ज़रिए दरकिनार कर दिए गए; इसमें वरिष्ठ नेताओं को संगठनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने, जमीनी स्तर पर फिर से जुड़ने और पार्टी के ढांचे को मज़बूत करने के लिए अपने सरकारी पदों से स्वेच्छा से इस्तीफ़ा देना शामिल था। यह योजना 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद कांग्रेस पार्टी की घटती लोकप्रियता की प्रतिक्रिया स्वरूप बनाई गई थी। अपनी मृत्युशय्या पर नेहरू की यह रणनीति उनकी बेटी इंदिरा गांधी के लिए रास्ता साफ़ करने की थी।

1964 में नेहरू का निधन हो गया और दो साल तक लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में पार्टी की बागडोर संभालने के बाद 1966 में इंदिरा गांधी ने पार्टी और देश की बागडोर संभाली। इस तरह कांग्रेस पर नेहरू-गांधी परिवार का दबदबा कायम होने लगा। 1969 के बाद कई विभाजन हुए और इंदिरा और नेहरू-गांधी परिवार के प्रति वफादार गुट सामने आया। इस बीच, कांग्रेस का पार्टी संगठन भी धीरे-धीरे कमज़ोर होता गया। जैसे-जैसे आज़ादी की लड़ाई की यादें धुंधली होती गईं, वैसे-वैसे आंदोलन के मूल्य भी धुंधले होते गए; परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद ने जड़ें जमा लीं। कई वर्षों तक, कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों की भूमिकाएँ एक ही व्यक्ति ने निभाईं, जिससे पार्टी और सरकार के बीच की रेखाएँ धुंधली होती गईं और सत्ता में बैठे लोगों की पकड़ और मज़बूत होती गई। जल्द ही, नेताओं के परिवारजनों को आम पार्टी कार्यकर्ताओं की जगह महत्त्व दिया गया; इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद, उनके बेटे राजीव गांधी ने उसी दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 1990 के दशक में, जब भारतीय राजनीति में कांग्रेस का प्रभुत्व कम होता गया, तो पार्टी का अस्तित्व बड़े पैमाने पर वफ़ादार राजनीतिक परिवारों के हाथों में रहा।

कांग्रेस के आलोचकों ने भी परिवारवाद को चुना: पार्टी में उथल-पुथल के बीच, 1967 के चुनावों के आसपास कई कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़कर चले गए। इनमें सबसे प्रमुख थे चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने कांग्रेस पर वंशवाद की राजनीती का आरोप लगाया था। चरण सिंह ने 1967 और 1970 में उत्तर प्रदेश में गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया और बाद में 1979 में प्रधानमंत्री बने। उनकी पत्नी, पुत्र, पुत्री और पोते भी राजनीति में शामिल हुए। कांग्रेस के वंशवाद की आलोचना करने वाली कई पार्टियों ने राज्य स्तर पर उसके परिवार-केंद्रित पार्टी नियंत्रण को प्रतिबिंबित किया।

हालांकि इन पार्टियों ने हाशिए पर पड़े समुदायों से आने वाले कई प्रथम पीढ़ी के नेताओं को अवसर प्रदान किए, लेकिन उनमें से अधिकांश पारिवारिक जागीरें बन कर रह गईं।

परिवारवाद की पकड़ का कारण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में पहली पीढ़ी के एक लाख युवाओं को राजनीति में लाने का वादा किया था। सवाल यह है कि वे क्या भूमिका निभाएँगे? अगर उन्हें सिर्फ़ पार्टी संगठन को मज़बूत करना है, तो ऐसे कार्यकर्ता पहले से ही मौजूद हैं। अगर वे विधानसभा और संसदीय चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, तो चुनौती बड़ी है।

- टिकट आवंटन में उम्मीदवार की जीत की संभावना और संसाधनों को पार्टी निष्ठा से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। चुनाव लगातार महंगे होते जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि स्थापित नेटवर्क, जनशक्ति और वित्तीय सहायता वाले उम्मीदवारों—अक्सर शैक्षणिक संस्थानों, सहकारी समितियों के नेटवर्क, अस्पताल श्रृंखलाओं या निजी उद्योगों के मालिकों से—को बढ़त मिलती है। उदाहरण के लिए, शैक्षणिक संस्थान शिक्षकों और कर्मचारियों के रूप में एक चुनाव प्रचार टीम प्रदान करते हैं।

- भारत में पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बहुत कमजोर है। कई पार्टियाँ अत्यधिक केन्द्रीकृत संरचनाओं के साथ काम करती हैं।

- लोकतांत्रिक समाजवाद और समानता के मौलिक अधिकार जैसे सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करने के बावजूद, संविधान राजनीतिक दलों में वंशवादी राजनीति या पारिवारिक प्रभुत्व को प्रतिबंधित नहीं करता। लेकिन जब मुट्ठी भर परिवार एक अरब से ज़्यादा लोगों के देश पर इतना प्रभाव रखते हैं, तो ये सिद्धांत कमज़ोर पड़ जाते हैं।

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जो चुनावों को नियंत्रित करता है और राजनीतिक दलों को नियंत्रित करता है, में इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए प्रावधानों का अभाव है।

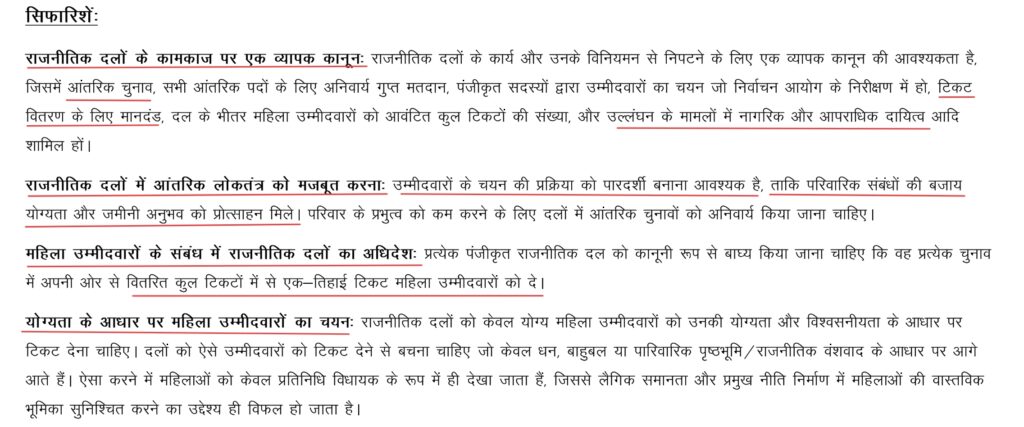

क्या किया जा सकता है:

Source: ADR Recommendations. Dynastic politics.